Salém: A maior caçada às bruxas da história americana

A aldeia de Salem, de 300 anos atrás, tinha uma população cheia de animosidade, repressão comportamental e extremismo religioso.

Susannah Martin, então com 71 anos, em uma noite de lua cheia, assumiu as formas de um gato e pulou pela janela do quarto de um homem. Queria estrangulá-lo. Também tinha o poder de se transformar num porco preto, e era capaz de afogar bois inteiros e enfeitiçar as vacas de um vizinho. Já a mendiga Sarah Good, de 38, preferia se metamorfosear em lobo e perseguir as pessoas com os caninos raivosos – isso quando não voava montada num galho de árvore, fazendo morrer o gado. Sua filhinha de 5 anos, Dorothy, tinha essas habilidades sobrenaturais nos genes. Uma vez apareceu por encanto no quarto de uma menina da vizinhança e, embora invisível aos outros moradores da casa, mordeu e sufocou a garota, insistindo para que a pequena assinasse um pacto diabólico. Havia ainda Elizabeth How, de 55, que fazia animais domésticos saltar alturas impossíveis e oferecia maçãs que provocavam amnésia.

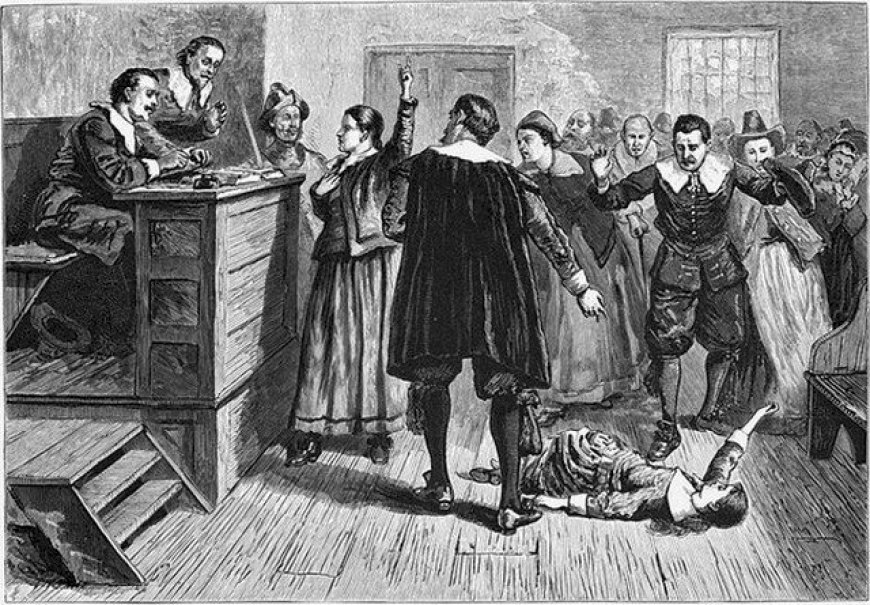

Bruxas de Salém, nome dado aos episódios gerado pela superstição e pela credulidade que levaram, na América do Norte, aos últimos julgamentos por bruxaria no pequeno povoado de Salém, Massachusetts em 1692.

Susannah, Sarah, Dorothy e Elizabeth eram apenas quatro entre as 200 pessoas acusadas de feitiçaria e conluio com Satã numa aldeia do Massachusetts, Estados Unidos, no curto período de pouco mais de um ano – entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Essas mulheres – hostilizadas por tribunais que só admitiam culpa – ficaram conhecidas como as bruxas de Salem (embora também houvesse homens entre os réus). As acusações e os processos, que culminaram em dezenas de encarceramentos e 20 condenações à morte, foram a maior caça às bruxas da história americana. Um drama que ganhou tamanha dimensão – pela febre de acusações e veredictos sem provas – que virou metáfora para outras injustiças.

O dramaturgo Arthur Miller se baseou nesses julgamentos para se contrapor ao macartismo em The Crucible (As Bruxas de Salem), melhor peça de 1953 nos EUA, que viraria filme homônimo quatro décadas depois, com Daniel Day-Lewis e Winona Ryder.

As suspeitas

“Quando uma mulher pensa sozinha, pensa uma maldade.” A frase é do mais conhecido tratado sobre bruxaria, Malleus Maleficarum (“O Martelo das Feiticeiras”, em português), escrito pelo clérigo alemão e inquisidor Heinrich Kramer, e publicado em 1487. Numa época em que mulheres desafiavam o poder masculino com o dom da cura, por conduzir ervas da floresta, a obra revela o quanto a misoginia era predominante no século 15. Outro trecho afirma que a mulher é “antagonista da amizade, castigo inescapável, mal necessário, tentação natural, calamidade desejável, perigo doméstico…”. Tanta coisa, e sem nada de bom. A perseguição a feiticeiros já existia como política desde o século 13 na Europa, mas este foi o primeiro estudo a colocar a mulher como bruxa por excelência. Já um homem, se mexesse com poções mágicas, podia ser descrito como alquimista. A caça às bruxas de Salem, aliás, tinha precedente na metrópole, de onde os puritanos saíram em busca de liberdade religiosa. Cem anos antes, a Grã-Bretanha havia matado cerca de 4 mil mulheres. Geralmente em nome de Deus.

Não foi à toa a associação desses processos do século 17 com a campanha de perseguição a comunistas do senador Joseph McCarthy. A Guerra Fria, na década de 1950, gerou obstinação coletiva nos EUA, que passou a enxergar soviéticos infiltrados entre gente que nunca pisou na Rússia, principalmente artistas e intelectuais – Chaplin foi expulso do país na época.

A aldeia de Salem, de 300 anos atrás, era um microcosmo igualmente conturbado – por uma população cheia de animosidade, repressão comportamental e extremismo religioso. No lugar da ameaça vermelha, um mal absoluto a atrair dedos acusadores: o próprio Diabo.

“Em tempos perturbados, procuramos traidores, terroristas, agentes secretos, embora, em nossa imaginação, a coisa nem sempre seja tão imaginária”, diz Stacy Schiff, autora de As Bruxas – Intriga, Traição e Histeria em Salem (ed. Zahar). “Um pouco de paranoia é salutar.” Para entender por que a população da aldeia tinha um pendor à obsessão quanto a inimigos imaginários, vale a pena um bocado a mais de contexto histórico.

Os Estados Unidos da época nem tinham esse nome no fim do século 17. O que havia era a colônia que se espremia na Costa Leste e ainda era de domínio britânico – lembrando que a independência só se deu em 1776. Ao Norte, Massachusetts era a principal província colonial da chamada Nova Inglaterra, uma das primeiras fundadas, em 1620, quando 102 britânicos embarcaram no navio Mayflower em busca de vida nova no misterioso continente do outro lado do Atlântico. Desembarcaram no litoral americano aventureiros, desempregados e famílias descontentes com a Igreja Anglicana – que estaria, segundo elas, promovendo uma religião híbrida entre o protestantismo e a fé católica, mais tolerante. O radicalismo desses calvinistas (ala conservadora dos protestantes) enfrentou resistência na Europa, o que motivou muitos a partir em busca de um paraíso onde pudessem ser tão fiéis à Bíblia e severos nos costumes quanto (eles achavam) todos deveriam ser. Acreditavam que, distantes, poderiam viver um protestantismo purificado. Por isso, ficaram conhecidos como os puritanos. Justamente os religiosos que povoaram a aldeia de Salem.

O predomínio desses conservadores teve influência na preparação de um ambiente fértil para uma caça às bruxas. Os americanos dos primórdios – havia também ingleses entre os puritanos mais velhos – baseavam todo o seu modo de vida na religião. A disciplina das crianças era rígida, a um ponto em que elas mal podiam se expressar. As mulheres eram vistas como inconsequentes, fracas diante das tentações do demônio. E quem não desse as caras na igreja para ouvir os sermões da semana precisava ter boa justificativa – ou estaria se afastando de Deus, atitude mais que suspeita.

A desconfiança vinha do fato de que o pensamento puritano da época julgava que, na falta de explicação melhor, o sobrenatural era sempre uma boa solução para os mistérios. Se, após uma briga, uma mulher jogava uma praga em alguém, e coincidentemente a comida dessa pessoa queimava no fogo, ou um animal morria sem motivo aparente, ou alguém da casa adoecia, isso tudo era “prova” de magia negra. Se essa postura crédula se mantivesse na esfera dos costumes, talvez nunca ouvíssemos falar da aldeia de Salem. Mas o apego da população aos fenômenos metafísicos tinha impacto na Justiça oficial do lugar: as Escrituras eram a diretriz dos julgamentos praticados ali. E isso dava às acusações um peso muito maior – ir contra Deus era ir contra as leis. Como a heresia muitas vezes está nos olhos de quem a vê, a Justiça tinha uma aplicação bem flexível, dependendo do conservadorismo do juiz, da reputação do acusado e do acusador.

Mas havia outros motivos, além do fundamentalismo religioso, a tornar Salem um lugar perturbado naquele final de século 17. Os pioneiros que desembarcaram no litoral do Novo Mundo construíram suas comunidades destruindo as dos seus habitantes originais: os índios. Fosse transmitindo vírus para os quais os indígenas não tinham anticorpos, fosse ex- pulsando os selvagens em batalhas terríveis, os britânicos se impuseram. Mas deixaram ainda milhares de índios próximos às suas fronteiras – todos com sede de vingança. No mês anterior aos acontecimentos de Salem, um feroz ataque indígena arrasou York, no Maine, mais ao norte, deixando a terrível imagem de um pastor mutilado – e morto – à porta de sua residência. Era comum que “a civilização” sofresse ataques inesperados, e nenhuma casa de família estava imune a uma visita noturna e repentina de um ou mais índios – incursão que poderia acabar com o dono da propriedade escalpelado e sua filha sequestrada. Os puritanos – que nunca tinham visto selvagens assim na Europa – achavam que os índios eram demônios. E os ataques sofridos eram prova de que o Diabo estava solto na Terra – e que todo cuidado era pouco. Para completar esse cenário de muita suspeita e nervos à flor da pele, os moradores de Salem eram vistos como um povo brigão pelas autoridades da cidade. Uma gente que não perdia oportunidade de criar transtornos, de reclamar, de provocar disputas. Os clérigos tinham dificuldade de se estabelecer na aldeia por conta dessas animosidades. No entanto, um pastor inglês chamado Samuel Parris decidiu ficar após muitas exigências – e acabou tendo papel fundamental na crise das bruxas. Afinal, tudo começou debaixo do seu teto.

Feitiços

O que poderia ser considerado pelos puritanos como uma ironia de Satã, as novidades daquele fevereiro de 1692 tiveram início justamente na casa paroquial, onde o pastor Parris vivia com sua família. As primeiras meninas atingidas foram Abigail Williams, sua sobrinha de 11 anos, e Betty Parris, de 9, sua filha. Sem nenhum sintoma físico que indicasse enfermidade conhecida na época, as crianças começaram a apresentar comportamentos desconcertantes. Ora latiam, ora ficavam mudas por horas, sem responder a qualquer pergunta. Rastejavam para debaixo dos móveis e de lá só eram retiradas à força. Ficavam com o corpo amolecido como geleia, para depois tê-lo rígido, paralisado. Quando pareciam voltar a si, reclamavam aos adultos que estavam sendo beliscadas por agentes invisíveis, que eram espetadas por agulhas que ninguém via. E choravam porque sentiam a pele queimando – ainda que não houvesse fogo ou queimadura possíveis de ver.

Numa aldeia de cerca de 500 habitantes, as perturbações das meninas logo correram de boca em boca, atraindo a maior parte da população à casa paroquial. Entre crianças que latiam e uma residência lotada de curiosos, Samuel Parris não conseguia preparar os sermões. Quando assumiu que suas preces não estavam conseguindo reverter o quadro das garotas, chamou um médico – “o médico”, porque só havia um a praticar algo próximo à medicina na aldeia. Sem poder identificar a moléstia, o doutor chegou à conclusão habitual de seu lugar e seu tempo: era ação sobrenatural. Elas estavam enfeitiçadas. Nem o religioso discordou. Entendeu que sua fé estaria em provação. Mas Samuel Parris não teria essa exclusividade. Logo o vírus da feitiçaria contaminou outras meninas da aldeia: Ann Putnam, de 12 anos, e a própria sobrinha do médico, Elizabeth Hubbard, de 16. Ambas começaram a ter convulsões. Contribuiu para o diagnóstico “científico” o fato de que, dias depois, as meninas começaram a apontar o que – ou melhor, quem – estava por trás daquelas perturbações. As garotas estavam vendo três bruxas que as atacavam e enfeitiçavam.

E elas não vinham do inferno ou de uma floresta encantada distante. Eram suas vizinhas.

O pai de Ann, Thomas Putnam, sargento da milícia e escriturário da paróquia, foi o signatário das primeiras queixas formais de bruxaria naquele ano. As três feiticeiras que estariam afligindo as meninas de Salem seriam a mendiga mal-humorada Sarah Good, de 38 anos, a viúva Sarah Osborne, de 50 anos, e a escrava indígena Tituba, que trabalhava para a família Parris. Essa última, aliás, acabou tendo participação-chave para que aquelas primeiras acusações se tornassem uma epidemia.

As três acusadas logo foram presas para dar seus depoimentos aos juízes da cidade, na igreja, um procedimento anterior ao julgamento decisivo. Sarah Good era uma suspeita arquetípica. Maltrapilha, aparentando bem mais que a idade, arrumava confusão com frequência, jogava pragas nos seus inimigos, fazia ameaças. Se existissem bruxas de desenho animado à época, a pedinte seria um bom modelo. Na audiência, foi respondona e insolente, mas negou todas as acusações, mesmo não tendo sido poupada pelos juízes. Especialmente por John Hathorne, um especulador de terras e sargento, que transformava qualquer pergunta em acusação: “Por que machucava as crianças?”. Chamado como testemunha, o atormentado marido da brigona admitiu que a esposa não era uma flor de pessoa: “Ela é inimiga de todo o bem”.

Mais descontraída, Sarah Osborne, além de também negar, ironizava as acusações de tão ridículas que eram. Mas pesava contra ela o comportamento suspeito de haver se ausentado da igreja por um bom tempo. “Por que a senhora cedeu ao Diabo e nunca mais compareceu ao culto?”, foi a pergunta acusadora. “Não conheço o Diabo”, repetia a mulher, que não fora às sessões religiosas porque andava doente.

As duas Sarahs foram confrontadas não apenas por um juiz impiedoso: a igreja tinha uma verdadeira plateia que se manifestava ruidosamente, gente que se oferecia para testemunhar de improviso e, o pior, as meninas afligidas. Por mais que fossem inocentes, as acusadas tinham suas respostas eclipsadas pelos testemunhos das garotas. Essas tinham convulsões ao vivo e depois diziam ter sido provocadas telepaticamente pelas rés. Reclamavam de beliscões invisíveis e davam um show de criatividade para confirmar suas próprias acusações. Ganharam de cara a plateia e a simpatia dos juízes.

Mas ficou ainda pior. Isso graças a um testemunho inesperado – que surpreendeu e silenciou até as meninas possuídas. A escrava Tituba, terceira a se defender, não se defendeu. Pelo contrário: confessou que praticava bruxaria. E foi incrivelmente meticulosa. Disse que o Diabo veio na forma de um homem alto, de cabelos brancos, com um casaco de sarja escura. Ordenou que ela torturasse as meninas com feitiçarias ou pagaria com a própria vida. Esse visitante misterioso outras vezes aparecia na forma de gato vermelho, cachorro preto ou porco. E tinha sempre um pássaro amarelo ao lado – um símbolo demoníaco para os puritanos da época. Como se não bastasse, Tituba implicou as colegas como cúmplices. Disse que o espectro de Sarah Good surgira uma noite para tapar seus ouvidos à força, de modo que ela não pudesse ouvir as Escrituras.

E que Sarah Osborne a mandara assassinar uma das meninas com uma faca. Revelou ainda que conseguia voar montada num galho, com as duas outras bruxas na garupa. Quando Tituba finalmente terminou seu testemunho impressionante, alegando ter ficado cega momentaneamente, as meninas atormentadas saíram do estado de espanto e curiosidade, e retomaram as convulsões. As três acusadas foram imediatamente para a cadeia.

Interrogada de novo, num outro dia, a indígena disse que assinara um pacto com o Diabo, servindo a ele em troca de uma vida mansa. Disse que o demônio tirara do bolso um livro para que ela assinasse seu nome com sangue. Afirmou que, quando viu a página com outros signatários do pacto, as assinaturas de Good e Osborne já estavam lá. E mais: havia um total de nove nomes de outras bruxas no livro. A revelação não podia ser mais clara: havia mais agentes do Diabo entre a população da aldeia de Salem. E a vizinhança paranoica não cansou de procurá-los – e de ter visões, sonhar com eles e sofrer com seus ataques invisíveis. “Era como se a indígena Tituba tivesse distribuído alucinógenos”, relata Stacy Schiff. “A confissão aterrorizadora, psicodélica, foi a sua contribuição para os acontecimentos de 1692.”

As delações

As aflições das quatro meninas acusadoras, impulsionadas pela confissão delirante de Tituba, contagiaram a aldeia inteira. Logo outras adolescentes e crianças – adultos também –passaram a ser atacadas por beliscões invisíveis, assombrações, sufocamentos, ameaças e alguma bruxa estendendo o livro mágico que selaria o pacto com o Diabo. Entre elas se destacaram Mary Walcott, de 16 anos, que acusaria pelo menos 70 pessoas de bruxaria; Mercy Lewis, de 19, uma órfã que ficou conhecida como “moça visionária” por causa das descrições detalhistas de suas experiências sobrenaturais; e ainda Abigail Hobbs, de 14 anos. Essa, empregada doméstica, chegou a confessar ser ela própria uma bruxa (as confissões livravam as acusadas da pena de morte) antes de se tornar uma das acusadoras mais prolíficas de Salem. Chegou a mandar a própria mãe e o pai para o cárcere.

Com a explosão de acusadoras, claro, ninguém estava imune à voz de prisão. A suposta bruxa mais nova tinha 5 anos – a pequenina Dorothy, filha de Sarah Good –, enquanto a mais velha tinha quase 80. Uma esposa e uma filha denunciaram o marido e o pai. Mulheres imponentes foram para a cadeia e até um pastor influente, George Burroughs, foi apontado como o líder de todos os bruxos. A paranoia da população e a inclinação dos juízes a condenar eram de tal tamanho que logo as pessoas perceberam que, para não ser acusadas, a melhor estratégia era acusar primeiro. Ou, se convocadas como testemunhas em algum julgamento, valia concordar com o que dissessem os acusadores. Uma simples hesitação em identificar uma bruxa poderia ser o equivalente a invocar o Diabo.

Apontar feiticeiras entre pessoas de diferentes perfis ficava mais fácil quando ninguém sabia exatamente como eram esses seres. Se O Mágico de Oz, filme de 1939, popularizou a figura de rosto verde, nariz e queixo enormes, na interpretação magistral de Margaret Hamilton, os puritanos de Salem entendiam que qualquer pessoa – feia ou bonita, jovem ou velha – poderia ser uma bruxa. Mas eles tinham algumas pistas. A feiticeira deveria ter uma marca no corpo indicando seu pacto antinatural com os maus espíritos. Podia ser uma verruga ou uma marca de nascença qualquer. Por isso, os juízes convocavam as parteiras da cidade para examinar o corpo nu das acusadas. Imagine a humilhação desse exame para mulheres puritanas.

Foi por esse teste íntimo e invasivo que passou Bridget Bishop, que teve seu corpo esquadrinhado, com as parteiras procurando “mamilos de bruxa” ou outros sinais. Acharam alguma carne estranha entre “a parte pudenda e o ânus” dessa mulher de mais de 60 anos. Talvez o Diabo tivesse entrado por lá, pois era o suficiente para que Bishop deixasse a cadeia, onde estivera por seis semanas após sua primeira acusação, e fosse levada a um tribunal formal.

No julgamento para valer, Bishop foi acusada de todo tipo de comportamento mágico e maléfico. Parecia ter uma predileção por se materializar nos quartos e nas camas dos homens da aldeia, mas também faria maçãs voarem, atravessaria portas fechadas e, claro, torturaria as meninas adolescentes, ameaçando-as de morte. Um rasgo no casaco seria uma “prova” de que seu espectro teria sido apunhalado por um aldeão que tentava se defender.

Por mais que ela negasse tudo, as acusações se amontoavam e os jurados aceitavam vários testemunhos como provas definitivas. O veredicto não chegou a surpreender: “Por haver praticado bruxaria sobre cinco moças da aldeia em 19 de abril, e em diversos outros dias e lugares, antes e depois, considera-se Bridget Bishop culpada”. Curiosamente, a ré foi condenada por ter enfeitiçado meninas que nunca vira antes, enquanto as acusações de feitiço sexual contra homens que ela de fato conhecia não contribuíram para a decisão – o que comprova a força dos testemunhos das adolescentes.

No dia 10 de junho, a senhora Bishop foi conduzida por um percurso de 15 minutos, atravessando o centro da aldeia de Salem. Até que a procissão parou diante de uma plataforma rochosa. Lá em cima, um carrasco colocou um pano sobre sua cabeça e uma corda em torno do seu pescoço. E a empurrou na forca, para que o corpo ficasse suspenso no ar. Bridget Bishop foi a primeira bruxa de Salem a morrer enforcada, a mando da Justiça. Uma morte mais dolorosa do que o leitor moderno pode supor.

Nos enforcamentos que ainda acontecem em algumas partes do mundo, as pessoas caem de alturas significativas e o peso de seu corpo faz com que o pescoço quebre com a pressão da corda amarrada. Significado: uma morte instantânea. Horrível, mas uma morte mais “humana” – ou pelo menos mais rápida – que a das vítimas de Salem. No século 17, as bruxas subiam poucos degraus de escada e eram empurradas com as pernas amarradas. Não havia impacto suficiente para quebrar o pescoço. Então, a cabeça se inclinava para trás e as vértebras daquela região do corpo se expandiam, mas os ossos permaneciam intactos. Significado: uma morte demorada. Levava de dois a três minutos para que as vítimas dos julgamentos de bruxaria perdessem a consciência. Durante esse tempo todo, elas se debatiam, sentindo a asfixia… Ainda vivas, testemunhando a própria morte.

Conforme os processos foram chegando a essa fase dos tribunais, outras bruxas e bruxos seguiram o mesmo destino de Bridget Bishop. Ao todo, 14 mulheres e cinco homens foram enforcados. As perturbações das meninas na família do pastor Samuel Parris começaram em janeiro de 1692, e todos os enforcamentos se deram entre junho e setembro daquele mesmo ano.

Outras cinco pessoas morreram na prisão, antes de seus julgamentos, e Giles Corey, um fazendeiro na casa dos 70 anos, teve morte provocada por uma técnica dos tempos medievais. Esposo de uma das bruxas condenadas à morte, Corey se recusou a pedir clemência e a confessar que tivesse acordo com o capeta. Por isso, foi torturado. O homem teve de se deitar com uma prancha sobre seu tórax, onde os carcereiros foram empilhando pedras pesadas, tantas quanto ele pudesse suportar sem morrer na hora. Ele aguentou o peso até que o organismo desistiu. Embora não pudesse ser condenado como bruxo, foi excomungado como suicida.

Com o tempo, ficou óbvio até para os mais delirantes que a crueldade precisava ter um basta – ou toda a população acabaria presa ou morta. O fim começou quando notícias de como os julgamentos eram conduzidos chegaram aos ouvidos de autoridades fora da cidade – que ficaram escandalizadas. O que mais chocava era que “provas espectrais” fossem aceitas para condenar alguém. Isso significava que bastava uma menina dizer que via uma vizinha voando pelo teto da igreja para “provar” que a citada era bruxa. A “evidência” de um sinal característico também era risível. “Quem não tinha algum sinal em alguma parte do corpo?”, indignou-se o comerciante americano Thomas Brattle, de 34 anos, considerado um dos homens mais cultos de Massachusetts, em um relatório sobre os absurdos dos julgamentos. Sua publicação passou a circular entre clérigos e políticos, e os carrascos de Salem foram se encolhendo em vergonha – especialmente William Stoughton, de 60 anos, juiz principal do grande júri. Brattle também questionava a capacidade daquelas meninas – algumas ainda crianças – de afirmar com certeza quem era ou não era bruxa. Para ele, os cavalheiros de Salem, que se fiaram tão somente naquelas desorientações adolescentes para condenar pessoas à forca, é que estavam possuídos “pela ignorância e a loucura”.

Assim como a publicação de Thomas Brattle, a opinião de clérigos protestantes de Nova York chegou aos ouvidos do governador de Massachusetts, Sir William Phips. Temeroso de que a crise da aldeia de Salem se tornasse um escândalo aos olhos da Inglaterra – sua chefe, para todos os efeitos –, o político começou um movimento de retração dos julgamentos. A partir de outubro de 1692, os processos começaram a ser adiados e, quando eram feitos, não condenavam ninguém. Chegou um momento, aliás, em que os maridos das acusadas passaram a pedir a libertação das esposas que ainda estavam presas. Elas podiam até ser bruxas, mas os homens não queriam mais cuidar das crianças e da casa. E assim, aos poucos, Salem foi perdendo o estigma de inferno na Terra.

Os perdões às supostas feiticeiras começaram em 1710, embora algumas tivessem sido esquecidas. Em 1711, o Governo ‘limpou’ os nomes de todos os que tinham sido condenados e atribuiu cerca de 600 libras aos herdeiros das vítimas. No entanto só em 1957 – ou seja, 250 anos depois da tragédia – é que o estado de Massachusetts formalizou um pedido de desculpas aos descendentes das vítimas. E, apenas no Halloween de 2001, o estado do Massachusetts perdoou as últimas condenadas. Entre elas estava Bridget Bishop. Justamente a primeira bruxa de Salem a morrer na forca.